近日,我院孙晶晶博士与新加坡科技研究局的杨静博士等研究人员在国际知名期刊 《Energy Storage Materials》(一区,IF 20.4)上发表题为 《Reduced Graphene Oxide Pre-intercalation Enables Double-sided Zn2+ Storage between VO Layers in V2O5∙nH2O》 的研究论文。该研究提出了一种还原氧化石墨烯预插层策略,成功构建了层间距达2.0 nm的GV复合材料,实现了双面Zn2+ 存储机制,显著提升了水系锌离子电池的容量与循环稳定性。

随着全球对可持续和安全储能解决方案的需求日益增长,水系锌离子电池(AZIBs)因其固有的安全性、环境友好性和锌金属负极的高理论容量,成为大规模储能领域极具潜力的候选者。然而,AZIBs的发展仍面临严峻挑战,其中正极材料的性能是决定电池整体表现的关键。在众多候选材料中,层状结构的钒氧化物(如V2O5·nH2O, VOH)因其开放的框架和丰富的价态变化而备受关注。

尽管如此,VOH材料的实际应用受到两大核心问题的制约:一是结构稳定性差,在锌离子反复嵌入/脱出过程中容易发生溶解或结构坍塌;二是本征的Zn2+存储位点有限且离子扩散动力学缓慢,导致其容量难以达到理论值,且倍率性能不佳。传统的改性策略,如插入小分子或金属离子作为“支柱”,虽能一定程度扩大层间距,但往往难以实现活性位点的充分暴露和电子电导率的根本性提升。因此,开发一种能够同时稳定结构、扩大层间距并优化电荷传输的创新策略,是推动高性能钒基正极材料发展的关键。

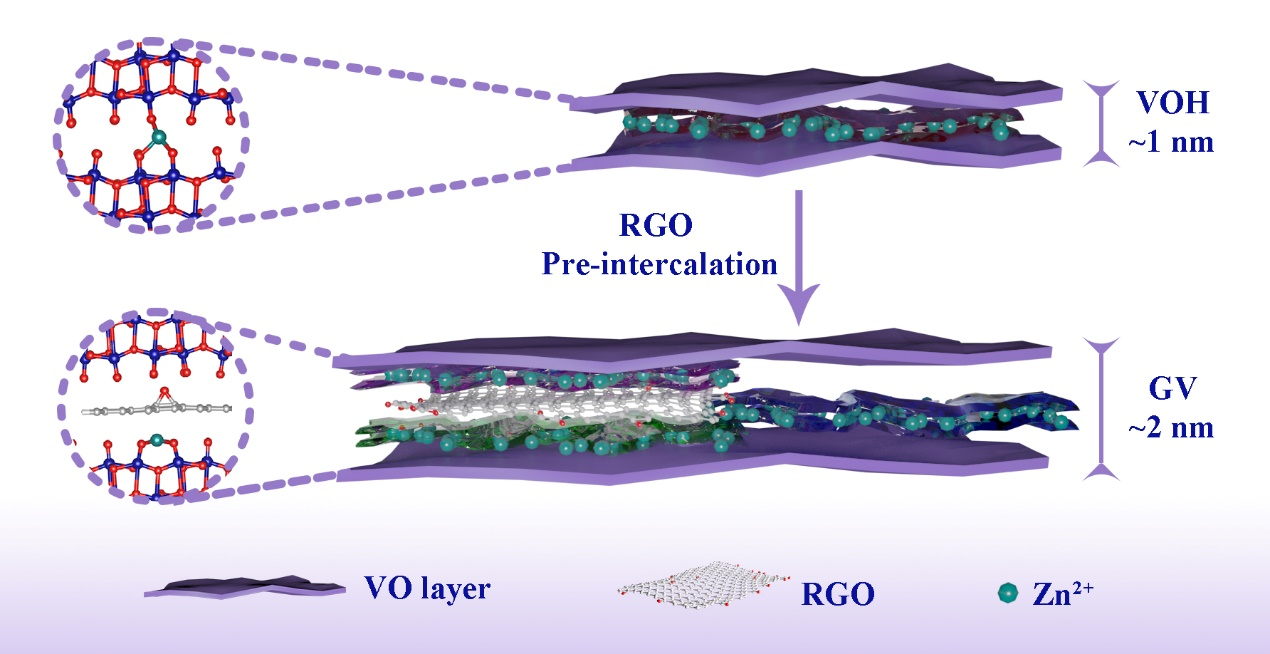

鉴于此,本文提出了一种还原氧化石墨烯(rGO)预插层新策略,成功将rGO层插入V₂O₅·nH₂O(VOH)层间,将层间距扩大至2.0 nm,并首次实现了双面Zn2+存储机制。该复合材料(记为GV)不仅显著提高了活性氧位点数量,还优化了电荷传输路径,从而大幅提升了Zn2+存储容量和反应动力学。实验结果表明,GV正极在0.1 A g−1电流密度下表现出548 mAh g−1的高比容量,100次循环后仍保持452 mAh g−1,容量保持率达83%。理论计算进一步揭示了GV中Zn2+的快速扩散动力学和强吸附作用。

这项工作成功开发了一种创新的还原氧化石墨烯(rGO)预插层策略,通过精妙的分子设计,将rGO纳米片稳定地整合进V2O5·nH2O(VOH)的层状结构中,构建了GV复合材料。该策略不仅将层间距显著扩大至2.0纳米,为离子迁移提供了快速通道,更关键的是,它诱导了一种全新的“双面Zn2+存储机制”,从根本上提升了材料的本征储锌容量。

实验结果表明,GV正极材料实现了高达548 mAh g−1的比容量和优异的循环稳定性(100次循环后容量保持率83%),其性能远超许多已报道的钒基材料。理论计算与系统表征共同揭示了性能提升的深层机理:rGO的插入极大地增加了暴露的活性氧位点数量,同时优化了Zn2+的脱水过程与扩散路径,从而实现了容量与动力学的协同提升。 此外,非原位表征证实,由APTES介导的稳定化学键合有效抑制了钒的溶解,保障了电极的长周期结构完整性。

这项工作超越了传统“柱撑”策略仅扩大层间距的简单思路,通过分子级复合实现了存储机制的革新,为设计下一代高性能水系锌离子电池电极材料提供了全新的范式。该研究证明,对层状材料进行精准的“空间编辑”与“界面工程”,是突破其电化学性能瓶颈的有效途径。未来,这一策略有望拓展至其他金属离子电池体系,为发展低成本、高安全、大规模储能技术提供参考。

【文献链接】

Reduced Graphene Oxide Pre-intercalation Enables Double-sided Zn2+ Storage between VO Layers in V2O5∙nH2O

Jingjing Sun#, Jing Yang#, Yifu Zhang*, Jianguo Sun, Ziyi Feng, Tao Hu, Hao Yuan, Jinghai Liu, Changgong Meng, Yong-Wei Zhang*, John Wang*

Energy Storage Materials, DOI: 10.1016/j.ensm.2025.104696